ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования обусловлена практической потребностью осуществления системной работы, направленной на недопущение социальных отклонений молодежи, в том числе предупреждение вовлечения молодых граждан в деструктивные религиозные секты.

Изменения во всех сферах российского общества обострили социальные проблемы населения, особенно молодежи. К числу перемен, негативно сказывающихся на воспитании подрастающего поколения, относятся переоценка традиционных ценностных ориентиров и норм поведения, социальные стрессы и утрата смысла жизни, деморализация личности и дегуманизация отношений, изменение взаимоотношений в семье, этнополитические, межнациональные и религиозные конфликты. В связи с этим проблема психического и духовного здоровья личности приобретает государственный характер. Экономический, социальный, общественно-политический кризисы, которые обрушились на страну в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, создали благоприятную почву для тиражирования среди населения религиозных идей. Большой процент россиян, оказавшихся к тому времени в затруднительном социально-экономическом положении, с интересом внимали всему тому, что могло бы вселить веру в будущее и укрепить сознание.

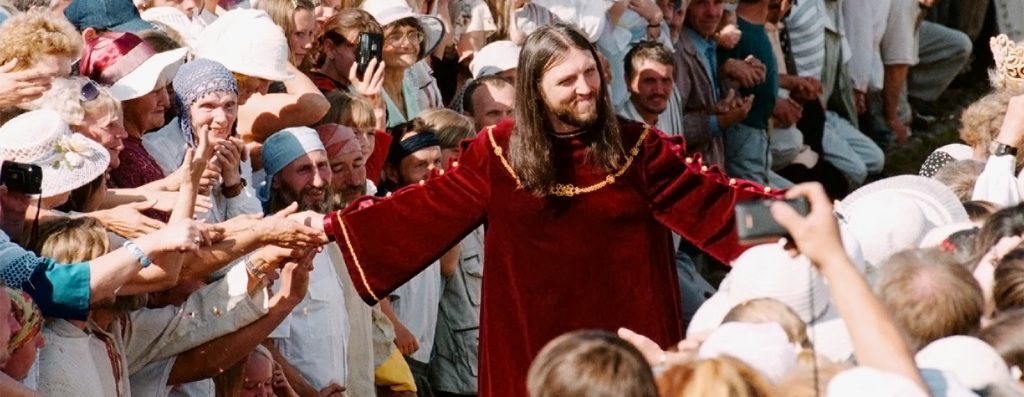

Отличительной особенностью духовных процессов в России последних десятилетий является распространение нетрадиционных религиозных организаций. В то время, когда традиционные культурообразующие религии (православие, ислам, иудаизм) реанимировали свои возможности, утраченные за годы советской власти, религиозные секты, опираясь на федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.), заняли прочное место в духовной жизни части россиян.

Особую тревогу вызывает тот факт, что последователями религиозных сект все чаще становятся молодые люди, которые не способны противостоять механизмам социального контроля и психологического воздействия на личность в силу дезориентации, несформированности твердых жизненных принципов. Усвоение негативных поведенческих установок представляет серьезную опасность для молодых людей и общества в целом. Молодежь является основным резервом социального развития общества, поэтому вовлечение молодых людей в религиозные секты чревато тяжелыми последствиями: утратой национальной культуры, самобытности, идентичности, ментальности.

В сложившихся условиях большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физического выживания, в результате чего усиливается социальная тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. В таких семьях нет прочных межличностных связей между родителями и детьми и, как следствие, авторитетом становится внешнее негативное окружение, что приводит к выходу ребенка из-под влияния семьи. Те молодые люди, которые не могут найти социально-приемлемый способ применения своих сил, пытаются утвердиться и самореализоваться через религиозные секты, что препятствует процессу полноценной социализации.

Дефицит объективной информации о сущности религиозных сект, о социальных причинах их возникновения и особенностях проявления, закономерностях генезиса и последствиях воздействия на отдельную личность и общество в целом, недостаточный уровень компетентности педагогических кадров для организации работы, направленной на предупреждение распространения сектантского влияния среди учащихся, обусловили исследовательский интерес к данной проблеме.

Степень научной разработанности. Современная философская, религиоведческая, психологическая, социологическая и социально-психологи-ческая литература по проблеме влияния религиозных сект достаточно обширна.

Исследования секты как формы религиозной организации отражены в трудах Г. Беккера, С. А. Бохоровой, М. Вебера, Б. Вильсона, Б. Джонсона,

С. Дуброу-Айхель, М. Ингера, А. И. Клибанова, Ю. В. Крянева, Р. Лифтона,

Р. Нибура, Л. Поупа, Э. Трельча, Д. М. Угриновича, Г. Фауца, С. Хассена, И. Н. Яблокова.

Ю. М. Антонян, М. Аргал, В. Г. Батаев, Дж. Беннефт, В. А. Богданов, В. В. Гульдан, А. А. Скородумов и др. изучали социально-психологические аспекты религиозного сектантства и механизмы их влияния на адептов сект.

Развернутый анализ социальной природы и особенностей современных нетрадиционных культов содержится в работах Е. Г. Балагушкина, К. А. Богословской, Т. Гандоу, П. Г. Гуревича, А. Л. Дворкина, Т. А. Клюевой,

Д. Ю. Конькова, Н. В. Кривельской, Л. Н. Митрохина, К. Г. Мяло, К. Б. Привалова и др.

История развития проблемы предупреждения отклонений в нравственном развитии школьников отражена в работах П. П. Блонского, В. П. Кащенко, П. Ф. Лесгафта, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинского и др.

Вопросам профилактики нарушения механизмов социализации и отклоняющегося поведения молодежи посвящены работы Е. В. Авериной, А. Б. Белинской, С. А. Беличевой, Г. А. Ворониной, И. Н. Дементьевой, А. Г. Макеевой, Д. В. Колесова, Р. В. Овчаровой, Т. П. Павленко, В. А. Попова, Н. А. Рычковой, В. М. Фокина, М. В. Шакуровой, П. А. Шептенко, Т. И. Шульги и др.

Ряд исследователей непосредственно работают над проблемой профилактики влияния сектантства на молодежь (И. А. Галицкая, А. Н. Елизаров, И. В. Метлик, А. А. Михайлова, А. Д. Прозоров, И. П. Пронин и др.).

Вопросы истории религиозного сектантства рассмотрены в диссертационном исследовании А. В. Крюкова, научный анализ отдельных религиозных сект осуществлен в работах Л. Григорьевой, А. Жукова, Д. Курачева,

В. Матвеева, А. Саввина, О. В. Якубы, проблема выявления критериев деструктивности религиозных новообразований в контексте парадигмы национальной безопасности отражена в исследовании В. И. Ибрагимова, сущность и пути преодоления религиозного фанатизма рассмотрена в диссертационной работе М. Н. Кузнецовой, проблема религиозного экстремизма отражена в работе Т. А. Скворцовой, теоретические и организационные аспекты подготовки будущих социальных педагогов к профилактике вовлечения молодежи в религиозные секты освещены в диссертационном исследовании Ж. В. Садовниковой.

Между тем необходимо констатировать факт, что еще нет работ, в которых бы исследовались педагогические аспекты предупреждения вовлечения молодежи в религиозные секты. Очевидна проблема формирования мировоззрения современной молодежи, так как руководители религиозных сект искаженно интерпретируют идеи гуманизма.

В этой связи проблема исследования формулируется следующим образом: каковы педагогические условия предупреждения вовлечения молодежи в религиозные секты. Решение этой проблемы составляет цель исследования.

Объектом нашего исследования является влияние религиозных сект на формирование личности.

Предметом исследования являются педагогические условия предупреждения вовлечения молодежи в религиозные секты.

Цель, объект и предмет исследования определили следующие задачи:

1. Провести теоретический анализ проблемы профилактики вовлечения молодежи в религиозные секты.

2. Определить причины ухода молодежи в деструктивные религиозные секты.

3. Выявить формы взаимодействия семьи и образовательных учреждений, направленные на предупреждение вовлечения молодежи в религиозные секты.

4. Вскрыть и экспериментально обосновать педагогические условия, оптимальные для эффективной профилактики вовлечения молодежи в религиозные секты.

5. Разработать и апробировать педагогическую модель предупреждения вовлечения молодежи в религиозные секты в образовательно-развивающей среде учебных заведений.

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что эффективность процесса предупреждения вовлечения молодежи в религиозные секты обеспечивается совокупностью следующих педагогических условий:

– выявление молодых людей, подверженных риску вовлечения в религиозные секты;

– проведение систематических целенаправленных антисектантских мероприятий с молодежью и их родителями;

– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и научно-методическое обеспечение профилактической деятельности;

– повышение психолого-педагогической культуры родителей с целью их вовлечения в антисектантское воспитание;

– реализация педагогической модели предупреждения вовлечения молодежи в религиозные секты.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют:

– философские, социологические, социально-психологические и социально-педагогические концепции, обосновывающие сущность и особенности секты как формы религиозной организации, ее социальные функции и механизмы воздействия на личность (В. Г. Батаев, Г. Беккер, С. А. Бохорова,

М. Вебер, А. Л. Дворкин, Я. В. Крянев, А. А. Скородумов, Э. Трельч,

Д. М. Угринович, С. Хассен, И. Н. Яблоков и др.);

– положения социальных психологов и педагогов о процессе и факторах социализации человека (Г. М. Андреева, С. А. Беличева, Б. З. Вульфов, М. П. Гурьянова, В. И. Загвязинский, И. С. Кон, И. А. Липский, А. В. Мудрик, Г. Н. Филонов и др.);

– положения о социально-психологической адаптированности как результате и показателе успешной социализации (А. Адлер, Р. Даймонд,

А. Н. Жмыриков, И. К. Кряжева, И. П. Лотова, К. Роджерс, 3. Фрейд, К. Юнг и др.);

– концептуальные положения социально-педагогической виктимологии (Е. П. Авдуевская, А. С. Волович, А. В. Мудрик, В. А. Попов, Т. Ф. Яркина

и др.);

– деятельностный и личностно ориентированный подходы к образовательному процессу (С. И. Архангельский, Л. И. Божович, А. И. Донцов,

И. Б. Котова и др.);

– идеи гуманизации целостного педагогического процесса (Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, В. А. Ситаров, В. А. Сластенин, А. Н. Тубельский,

И. В. Ульянова, К. Д. Ушинский и др.);

– положения о роли социальной среды и влиянии общества на процесс формирования и развития личности (Е. В. Бондаревская, Л. С. Выготский,

В. В. Сериков, В. А. Ясвин и др.);

– теоретические основы профилактики как технологии педагогической деятельности (Е. В. Аверина, Б. Н. Алмазов, С. А. Беличева, Г. А. Воронина, М. А. Галагузова, Д. В. Колесов, А. Г. Макеева, Р. В. Овчарова, П. А. Шептенко и др.).

Методы исследования. В исследовании использовались методы, позволяющие решить поставленные задачи и проверить истинность предположений:

– теоретический анализ философской, социологической, педагогической, социально-педагогической и психологической научной литературы, публикаций и документации по избранной теме,

– эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, беседа, интервьюирование, эмпатийное слушание),

– статистические методы (количественная и качественная обработка данных, полученных в ходе исследования).

Опытно-экспериментальной базой исследования явились факультет социальной педагогики и психологии Владимирского государственного педагогического университета, Владимирский базовый медицинский колледж и средняя общеобразовательная школа № 16 г. Владимира. В опытно-экспери-ментальной работе на разных этапах исследования приняли участие 390 учащихся и студентов.

Организация и этапы исследования. Исследовательская работа проводилась в несколько этапов.

Первый этап (2003 – 2004 гг.) – предварительный, в процессе которого осуществлялся теоретический анализ проблемы, определялись актуальность проблемы, объект и предмет исследования, концептуальные подходы к проблеме диссертационного исследования, изучались особенности превентивной педагогики, разрабатывался категориальный аппарат исследования.

Второй этап (2004 – 2006 гг.) – основной (опытно-эксперименталь-ный), в ходе которого была подвергнута эмпирической проверке и уточнена общая гипотеза исследования, проведена опытно-экспериментальная работа.

Третий этап (2006 – 2007 гг.) – завершающий (обобщающий), в процессе которого были подведены итоги опытно-экспериментальной работы, осуществлен анализ ее результатов, сформулированы теоретические выводы, основные идеи и положения, закончено оформление диссертационного исследования.

Наиболее существенные результаты, полученные лично диссертантом, и их научная новизна:

– раскрыты основные причины ухода молодежи в деструктивные религиозные секты;

– выявлены формы взаимодействия семьи и образовательного учреждения, направленные на предупреждение вовлечения молодежи в религиозные секты;

– определены оптимальные педагогические условия осуществления антисектантской работы с молодежью;

– обоснована педагогическая модель предупреждения вовлечения молодежи в религиозные секты;

– научно обоснована необходимость изучения основ профилактической работы, направленной на предупреждение вовлечения молодежи в деструктивные религиозные секты, при подготовке будущих специалистов.

Теоретическая значимость исследования:

– проанализированы теоретические основы профилактики вовлечения молодежи в религиозные секты в современной педагогической и психолого-педагогической литературе;

– расширены и обобщены научные представления о причинах ухода молодежи в религиозные секты;

– определен комплекс форм взаимодействия с родителями в реализации целей и задач антисектантского воспитания;

– вскрыта и экспериментально обоснована совокупность педагогических условий, оптимальных для эффективной профилактики вовлечения молодежи в религиозные секты;

– доказана необходимость осуществления систематической работы, направленной на предупреждение вовлечения молодежи в деструктивные религиозные секты.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что теоретические выводы и методические рекомендации, предложенные в работе, могут быть использованы при создании учебных пособий для педагогических образовательных учреждений, проведении лекционных курсов и семинаров в системе профессиональных учебных заведений (для учителей-предметников, педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей и др.), разработке профилактических программ, для повышения качества профилактической работы с молодежью в образовательных учреждениях (школа, лицей, ПТУ, ВУЗ, УДО). Разработанная и экспериментально проверенная программа спецкурса «Социально-педагогическая профилактика вовлечения молодежи в религиозные секты» может быть использована в процессе подготовки и переподготовки специалистов системы образования, в практике повышения квалификации педагогов, а также в работе образовательных учреждений по повышению педагогической культуры родителей.

Достоверность результатов исследования обеспечивается его общетеоретической ориентацией на ведущие концепции отечественной педагогики и психологии, применением комплекса теоретических и эмпирических методов педагогического исследования, их адекватностью цели, задачам, объекту, предмету, гипотезе и логике диссертации, фактологическими данными, подтверждающими основные положения и концептуальные выводы диссертации.

Полная информация для ознакомления.